みかん 特徴・剪定・育て方

これは色々な資料から得た内容を自分がわかり易いように、勝手に自分流にアレンジしております。

鉢植えを基本に整理しております。

★コンパクトに仕立て、早期多収できやすい

2022年1月にミカンの木を庭先でコンパクトに育てる方法が説明されたホームページを見つけました。

我が家ではもう遅いですが、今後の参考にメモしておきました。

タキイのホームページが参考になります。

庭先で育てるおいしい果樹から引用させて頂きました。

- 主幹形整枝と中間育苗による新しい栽培方法

- 温州ミカンの新しい栽培方法は、最初から露地に定植せずに、鉢で2年間育苗するのが特徴です。

- 細根を均等に多く発生させることで、根域をコンパクトにして地上部分も小づくりに仕立て、それによって摘果・収穫・病害虫防除などの作業が簡素化できます。

- しかも早期に収量を多くできる、主幹形整枝を組みあわせた方法です。

- 苗木の育成

- 1年生苗木を鉢植えにする

- スリット10号鉢に植え付けます。通気性のよい培養土を使用することがポイントです。植え付け時には、接ぎ木部位から60cm程度の高さで切除し、1~2mの支柱に誘引します

- 主幹の育成

- 植え付け後は、日中の気温が高く、風が遮断できる場所を選んで育成します。主幹をまっすぐに誘引し、芽かきを行い、目標とする高さ(150~190cm)に達したら先端を摘芯します。

肥料はチッソを月1回、1本当たり1g施します。害虫は特に、ナメクジ、アゲハ、ミカンハモグリガに気をつけます

- 植え付け後は、日中の気温が高く、風が遮断できる場所を選んで育成します。主幹をまっすぐに誘引し、芽かきを行い、目標とする高さ(150~190cm)に達したら先端を摘芯します。

- 側枝の育成

- 植え付け翌年は同じ鉢で側枝(春枝)を育成します。優良な側枝群を形成するため、萌芽直前に新梢発生促進剤を散布するとかなり有効です。なお、側枝が同一のわき芽から2本以上発生した場合は、最も長いものを1本だけ残し、ほかは芽かきします

- 1年生苗木を鉢植えにする

- 定植

- 側枝(春枝)の伸長が停止し、本葉の展葉が完了したら露地に定植します。土が崩れないように、大事に鉢から抜き、苗木を配置し、水鉢ができる程度まで培養土を足します。定植後、側枝(春枝)に夏枝が発生しますが、その枝に翌年着花するので剪定はしません

- 結果木の管理

- 水やり

- 8月上旬から収穫期までは乾きぎみにします。それ以外の時期は、土壌水分を十分に保ちますが、特に収穫後は、秋肥の吸収と光合成を促進させるため、十分に水やりします

- 施肥

- 年間のチッソ施用量を収量1kgに対して2~3gとし、3・4・5・6・10月に1:1:3:1:3の割合で分けて施します。微量要素肥料は5~6月に施します。さらに、銅欠乏の防止のために、5~6月に1本当たり2gの硫酸銅を土壌に施します

- 剪定・摘果

- 主幹の基部から発生する強い側枝を剪定することが最も重要です。また、下垂した枝も併せて切りとります。摘果は、葉果比20~25で行います

- 土壌管理

- 毎年堆肥(たいひ)などの有機物を表面に施用します。苦土石灰は、土壌pHに応じて2月に適量施します

- 水やり

- 収穫

- 定植の翌年には、1本当たり5kg以上の収穫が期待できます

150gの実の場合 30~40個の収穫となります

- 定植の翌年には、1本当たり5kg以上の収穫が期待できます

- 主幹形整枝

- 剪定は主幹形整枝を目指し、樹冠は直径100~120cmの円柱形と、超コンパクトにします

- 骨格となる枝(主幹と側枝)の発生位置がどの木苗木の育成もほぼ同一で、しかも、樹冠がコンパクトになります

- 収穫作業が大変楽になります

- 摘果では内なり・裏なり果がほとんどないので、樹冠内の果実品質のばらつきが小さく、安定しておいしい果実が収穫できます

- 整枝する際のポイントは、1本当たりの長さが20~40cmの側枝(春枝)を主幹の基部から先端まで一様に発生させることです

- それにはまず、主幹の基部から先端まで同年枝であること、すなわち1年で主幹を目標とする高さ(150~190cm)に伸長させることが必要です

- また、接ぎ木2年目に側枝が発生しなかった主幹のわき芽からは、接ぎ木3年目以降、新たな側枝はほとんど発生しません

- 萌芽直前の新梢発生促進剤の散布は、側枝の発生本数を増加させるのに非常に有効な手段です

★実のつきかた

温州ミカンやデコポン、レモンは 単為結果性なので、1本で実がなる。

単為結果性とは、受精しなくとも果実が発達する性質である。

通常は、種が入らないと、果実が肥大せず落果してしまうが、単為結果性だと果実が大きくなる。

ミカンは、今年の春枝(4~5月に伸び短く止まった枝)に、11月中旬~翌年の2月下旬頃に花芽の分化が始まり、先端から2~3芽が、良い果実をつける花芽になる。

つまり前年の春枝の先端から2~3芽が、今年良い果実をつける花芽になる。

今年の夏枝から翌年に春枝が出ますが、最短2年先しか実を付けず生産性が悪いので、通常は夏枝と秋枝は全て剪定してしまいます。

ミカンは他の果樹以上に隔年結果しやすい。

成り年(表年)と不成り年(裏年)を交互に繰り返す隔年結果を考慮し、人為的にならす量を調整すると毎年おいしいみかんができます。

摘蕾を行って春枝を増やし、隔年結果になりにくくします。

レモンはみかんと違って四季咲き性があり、条件さえ整えば年に何回か開花します。

主には春花は5月、秋花は10~11月頃に花が咲きます。

したがってレモンは年中実をつけているように見えるのです。

★肥料

大きな成木の場合は、配合肥料(N:P:K=8:8:8など)を年間3Kg程度与えるようです。

1,2年生は成木の3割程度、3,4年生は5割程度、5~8年生は7割程度とし、10年目からは全量とします。

我が家の家庭菜園では、住宅地の真ん中なので、匂いが気になり、魚骨粉入り完熟醗酵油粕を利用しています。

我が家は木の大きさに合わせ、年間の量を調整しています。

デコポン(不知火)は、リン酸を多めに施肥します。

下記の量は成木の場合です(割合は、春肥4:夏肥2:秋肥4)

- 春肥:

2月に苦土石灰を毎年与えること

新梢などの成長促進と甘みを引き出すために、

3月上旬~3月中旬に、窒素多目の有機肥料を1.2Kg与える

- 夏肥:

果実を太らせるために6月上旬に、0.6Kg与える。

夏肥が遅くまで効くと着色が遅れたり浮き皮が発生する原因になるので与えすぎに注意

マグネシウムが入った肥料を与えると元気になり、食味も良くなります - 秋肥:

9月に苦土石灰を毎年与えること

来年の花芽のために、10月下旬~11月上旬に、有機肥料を1.2Kg与える

常緑樹なので年中葉が青いのですが、肥料が切れてくると黄色くなったり、葉が巻いてきたりする。

注意・・・肥料を与え過ぎると、樹勢が強くなり生理落果が起こりやすくなるので、花は沢山咲くが実がほとんどつかなくなる。

このような場合は1~2年肥料を与えず多肥を解消すれば生理落果が少なくなり実が残るようになるようです。

★水やり

8月上旬から収穫期までは乾きぎみにします。

これにより甘いミカンの収穫が出来ます。

それ以外の時期は、土壌水分を十分に保ちますが、特に収穫後は、秋肥の吸収と光合成を促進させるため、十分に水やりします。

★剪定

剪定は新芽が出る前の3月初旬頃が適期です。

1月頃の厳寒期は木を弱めるので2月から3月の寒さが少し緩む頃に実施します。

みかんは強健な果樹なので、少しぐらい剪定を失敗したからといって、樹全体が枯れることはありません。

- 幹から主枝を2本か3本伸ばす

- 主枝から伸びた枝を亜主枝とよび、これから伸びた枝を側枝という。

この側枝に実をならす - 去年実が付かなかった側枝に今年実が付く

- 去年実が付いた枝を成後(なりあと)といい、ここから出た新芽に来年実が付く

- 1~2年目は切り詰め剪定をし樹形の骨格を作ります

- 3年目以降は間引き剪定を中心に行う

- ある程度樹形ができてきたら、その樹にちょうどいいバランスもわかってきます

1年目

主枝を50cm程度の高さに切り詰めます。太い枝を1株当たり3~4本残して他の枝をすべて間引き、残した太い枝も1/3程度の長さに切り返しておきます。

2~3年目

着花したものの、花のつかない枝(発育枝)が多かった樹は、長すぎる枝を小枝のところから切り返します。枝数も着花も少なかった樹については無理に枝を切る必要はありません。

4年目以降

みかんは、着果の多い「成り年」と着果の少ない「不成り年」を交互に繰り返す隔年結果性の強い果樹です。

夏枝と秋枝は全て切り落とし、春枝を多く出させるようにします。

みかんの剪定は不要な枝の「間引き剪定」が基本となります

- 間引き剪定とは、枝を付け根から切り落とす

- 前年に実を付けた枝には今年実が付かないので、1/3ほど残して切り詰めます

デコポン(不知火)は一度実がついた枝から花芽は出ず、細い枝も生育が見込めないため取り除きましょう - 日当たりや作業性を向上させる

- 栄養状態がよくなって花芽がつきやすくなります

- 真冬の寒い時期は葉を減らすと寒波で木を弱めるので注意

- 夏場は品質を害したり、病害虫の被害にあいやすくなるので必要最小限にしておく

切り落とした方がよい不要な枝

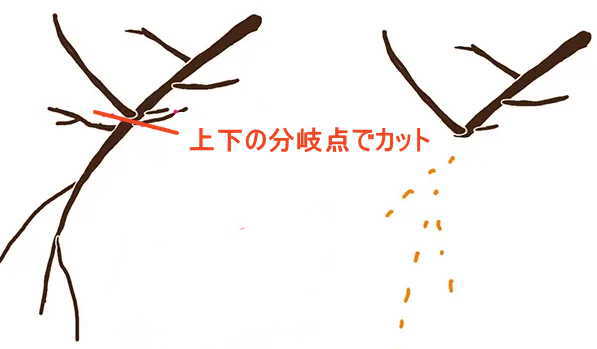

- 下に垂れている枝

下に垂れている枝は養分を吸い上げる力が弱い

実ができても小玉の傾向があり、実が地面につくこともある

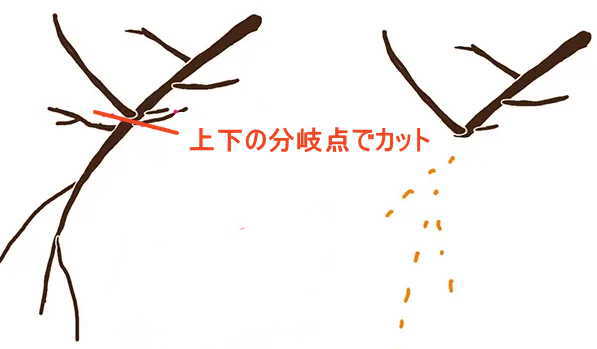

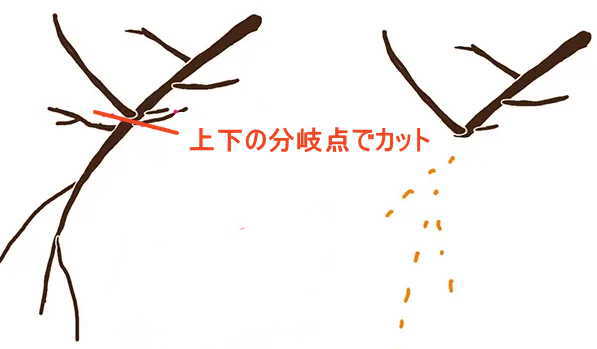

下向きに枝分かれしたところから切り落とします

- 内向枝の切除

主枝が斜め外側に伸びているのに対して、内側に成長している強い枝があれば、率先して切除し木の内部に光がさしこむようにします。 - 立ち枝

強く立ち上がった枝は、養分を吸い上げる力が強く、木が元気になるので必要。

しかし多すぎると栄養を分散させるため間引きます。間引きは付け根から切り落とします - 同じ節から2本以上出た同年枝

同じ節から複数出た同年枝(主枝や亜主枝)は、基本的には真ん中を残して他は切除

状況により勢いの強い枝を切除することもある - 同じ向きの枝(競合枝)

同じ向きの側枝等は、片方を付け根から切除 - 剪定後の整枝

剪定により大きな空洞ができたときは、ロープなどで枝を寄せ樹形を整える

さもないと、この空洞に立枝などがまた発生する

具体的な剪定

みかんの枝は春(4~5月)、夏(6~7月)、秋(9~10月)と3回枝が伸びます。

剪定は基本的に、立ち枝を切らずに,下がった枝を分岐点から切り、立ち枝を生かし木を強くする。

そうすると,肥料や農薬も減らすことができ,さらに質の良い果実ができる。

立ち枝に実が付くと枝が垂れ下がり、その枝に立ち枝が出てくる。

その後下がったままの枝は剪定する。

これの繰り返しで、木も大きくならないが強い木が出来、根も張る。

- ★3月に行う剪定

- 前年に実を付けた枝は、1/3~1/2程度を残して切り落とすか、下を向いた枝を付け根から 剪定

デコポン(不知火)は一度実がついた枝から花芽は出ず、細い枝も生育が見込めないため取り除きましょう - 理由は、枝に付く果実が成長し始めると、養分不足や植物ホルモンの関係で翌年に出る花芽の形成が抑制されます。そのため実を付けた枝は翌年実付きが悪くなります

- 前年に実を付けた枝は、1/3~1/2程度を残して切り落とすか、下を向いた枝を付け根から 剪定

- ★春枝の場合 (4~5月)

- 翌年先端の2~3芽に花芽が付くので剪定や切り返しはしません

- 去年の春枝の先端 2~3芽までの葉腋に花芽がつきます

- 春枝を大事に育てると実が付きやすい木になります

- 主枝や太い枝に付いた短い春枝(胴吹き)は剪定せず大切に伸ばす

木の調子が良い証拠にもなる - 春枝に限らず、下を向いている枝は分岐点から剪定する

- ★夏枝の場合 (7~8月)

- 夏枝は長く伸びます

- 夏枝から出た春枝には最低2年先しか実がつかず生産性が悪い

- 樹形を考慮したり、数年後の生産を考えて必要なもの以外は剪定する

- 7月から8月頃、薄い若葉色の新芽は手で根元からポキッと取れます。

少し大きくなった枝は付け根から剪定します - 夏枝に限らず、下を向いている枝は分岐点から剪定する

- ★秋枝の場合 (9~10月)

- 秋枝は短くて貧弱です

- 秋枝も生産性が悪く実がつきにくい

- 10月から11月頃、基本的には全て付け根から剪定します

- 秋枝に限らず、下を向いている枝は分岐点から剪定する

したがって、実がついた枝は翌年春(3月)に剪定しますが、実の時期に、実のついている枝とついていない枝が半々くらいあるのが理想です。

★摘蕾(てきらい)

4月下旬ごろ、毎年実を成らせるために、開花前の蕾の段階で花芽を摘み取る摘蕾を実施します。

- 前年の春芽(新梢)の先端から2~3芽が良い果実をつける花芽になるので、今年の春芽が少ないと翌年花が咲かず実が付きません

- 木全体に春芽(新梢)が充分ある時は摘蕾をする必要が無い。

今年の春芽に蕾が付いている枝には来年花が咲かないので全体のバランスを見て、半々になるように摘蕾を実施します - 摘蕾をすることで枝の養分が蕾に集中せず、春芽(新梢)を出します

摘蕾は枝単位で行い、分岐した枝に春芽が少ないか殆どない場合は、その枝の蕾を全て取り除きます。小さな蕾も見逃さずに全て取らないと効果が半減します。

蕾の軸はかなり硬くしっかりしているので、強く引っ張らないと取れません。

雑に作業すると、まわりの葉まで取ってしまうので丁寧に行います。

花が咲いた後しなびれた花のカスは、枝を細かく揺すって取り除くこと。

カビやスス病などの対策になります。

★摘果

7月中旬に1回目、8月中旬~9月上旬に2回目を行うのが良いです。

早く摘果すると、木に着果による負担をかけられないので、温州表皮に艶が出るまで摘果は行わないようにします。

花が散った後、果実が生育するに従って、表面の傷が目立ってきます。

少々の傷は大丈夫ですが、大きいキズのついた果実は、随時、落としていって良いです(限度は2割まで)。

1回目

- 7月中旬にする理由は、生理落下が落ち着いてから実施します。

早くし過ぎると、収穫できる果実が少なくなってしまう可能性があります。 - 摘果の目安は、

みかんは葉10枚に対して1果実、

デコポンは葉30枚に対して1果実を目途にして、摘果します。 - 摘果するのは、枝の先端に付いている果実、奥の方にある果実、病害虫でやられていたりしているものです。

同時に剪定も一部実施したほうが良いです。 - 葉が込み入ったところを、小枝単位で切り落としてください。

まんべんなく葉に日光が当たるイメージです。

2回目

- 8月中旬~9月上旬に実施

- 果実が再び肥大してくる前に行い、葉からの栄養分を効率的に収穫する果実に送り込むためです。

- 摘果の目安は、品種によりますが、

みかんは葉20~25枚に対して1果実、

デコポンは葉80枚に対して1果実を目途にして、摘果します。 - 摘果する果実は、平均より小さい果実、傷のある果実、上向きについた大きな果実を優先します

上向きについた大きな果実は品質が悪くなり食味も落ちる - 実をつけた枝は次の年は休みます。

実の時期に、実のついている枝とついていない枝が半々くらいあるのが理想です。

★収穫

★収穫時に目印をつけておく

- 実がなった枝は収穫した次の春に、1/3程度を残して切り落とします

- 実際に作業をすると、どの枝に実がついていたかわからない

- 枝に目印をつけておくと、この作業が簡単にできるようになる

★ミカン「興津早生」の収穫は

- 5~6月に花が咲き、収穫は 10月下旬~12月上旬です

- 収穫後、1~2ヶ月 風通しの良いところに貯蔵して減酸させてから食べるとおいしい

- 比較的小玉果で木の内側にあるのを選んで、12月以降も樹上に残して12月中旬~翌年1月まで完熟させた果実は、糖度が高く、じょうのう膜は破れるほど薄くて、食味は極めて良好で希少価値がありますが、木に負担をかけます

★デコポンの収穫は

- 5~6月に花が咲き、収穫は 1月下旬~2月上旬です

- 収穫した果実はすぐに食べず、3~4月まで貯蔵すると糖度が高まっておいしくなります

- 木の内側のあるのを数個選んで、3月下旬頃まで樹上で完熟させると、糖度が高く、完熟デコポンになり美味しくなりますが、木に負担をかけます

★レモンの収穫は

- 5~6月に花が咲き、収穫は 11月中旬~2月です

- 緑から黄色に変化する途中のときに、実のヘタのあたりをハサミやナイフで切り取って収穫します

- ほとんどのレモンは、国外で生産され、輸入されています。実は、レモンは緑色の内に収穫し、日本へ運ばれ、販売までに徐々に黄色に変色していたんです

- 日本国内で栽培されたレモンは、輸入のレモンに比べて、運搬時間は明らかに短いのでもぎたての緑色のレモンを販売することができる

- 緑色のレモンは、香りがよく、爽やかな酸味が楽しめる。ビタミンCが豊富なので、美容に良く、保湿効果もある

★糖度を上げる方法

みかんは、完熟させる為に年越しをすると甘くなりますが木に負担がかかる為残すのは数個だけとし、さらに袋かけをしないと、全部鳥のえさになります。

- 夏季~秋期の潅水は可能な限り少なくします

- 予措貯蔵(追熟のようなもの)

- 生産農家では普通温州ミカンは12月収穫後、常温で予措貯蔵します。

目的は糖度の向上と貯蔵性の向上です - 方法は室温でミカンの重量が3~4%軽くなるまであまり重ねずに貯蔵しておきます。

水分が抜けた分だけ糖度が高くなります - また、貯蔵中に酸味も抜けるので余計に甘みが強く感じられます。

日持ちも良くなり2月頃まで出荷できるそうです - かごやザルに入れて風通しの良い所に置いて保管

- 冷蔵庫の中に入れると、甘味が飛ぶので止めたほうがよいようです

- 生産農家では普通温州ミカンは12月収穫後、常温で予措貯蔵します。

- 完熟ミカンをつくる

- 興津早生は寒ければ寒くなるほど甘味が増し、実にしまりが出てきます。

小粒でしかも樹冠内部になっている実を1月から2月まで木にならせたままにしておくと実はさらに甘くなって中袋も薄くなり、これこそ究極のみかんと言えるような美味しさのみかんができ上がります - 完熟デコポンを作る時は、開花から300日以上木熟させるようです。

あまり収穫が遅くなると木に負担がかかるので、残す個数は加減した方が良いと思います

- 興津早生は寒ければ寒くなるほど甘味が増し、実にしまりが出てきます。

- 糖度を上げる裏技・・・

- お湯やお風呂に10分間ほどつけておくと酸味が少なくなり甘く感じる

- 収穫後の酸っぱ過ぎるみかんをすぐ食べる時、酸っぱさをとる方法は、電子レンジ500Wで30秒チンする。

但し爆発しないように皮の一部を破っておくか半分に割っておくこと - これらの方法は酸っぱさをとるだけで、糖度は変わりませんので甘く感じるだけです。

酸度を取りすぎると、薄甘いだけの味ボケしたみかんになるので注意

★甘いミカンの見分け方

ミカンの実を比べた時、軸の細い方が甘い。

木に実がなった状態で、実が下向きになっている程軸が細くなり甘い。

上向きの実を支えるために軸が太くなり、水分がたくさん流れ込む。

上記の 予措貯蔵(追熟のようなもの)でミカンの重量を3~4%軽くする理由と同じと思います。

★ぶらぶらハウスをかけるメリット

完熟栽培の具体的方法へジャンプ

メリット

- 果実品質の向上

- 4月まで樹上に成らすことで、明らかに糖度が高く、クエン酸含量が低くなります。

実のなった枝から新梢(春枝)は出ないので、特に問題はない

- 4月まで樹上に成らすことで、明らかに糖度が高く、クエン酸含量が低くなります。

- 春枝の伸張促進

- ビニール被覆による春先の温度上昇で、一般の樹よりも新梢(春枝)の長さ・葉数・葉の大きさともに上回り、樹勢が旺盛となります。

- 果形の向上

- ビニール被覆による開花期の温度上昇で、一般の樹よりも初期肥大が優れる

みかんの「ぶらぶらハウス」による完熟栽培の具体的方法

高額な施設投資を必要とせず、ビニール被覆による樹上越冬完熟栽培で食味の良い完熟果実を生産する方法として、みかん研究所が開発したぶらぶらハウスについて紹介します。

完熟した美味しいミカンが出来るのと、雨を防ぎ、害虫の発生を防ぎ、冷害から守ってくれます。さらに春の新芽の成長も促してくれます。

- 設置方法

- 樹高よりやや高めの支柱(竹やパイプ等を利用してT の字に加工)を、株元に縛り固定します

ビニールが破れない様に支柱の先に空き缶や布をかぶせます。

- 樹体を覆いつくせる程度のビニール(廃ビニールでも可)を準備し被覆します

ビニールと接する果実にはサンテを被覆します

- 被覆したビニールの端をロープで株元に隙間を開け縛り付けます。(通気性を確保)

- 覆ったビニールの側面に換気のための孔(U 字)を開けます

- 必要な材料は、参考資料を参考に

- 樹高よりやや高めの支柱(竹やパイプ等を利用してT の字に加工)を、株元に縛り固定します

- 設置時期

- 最高気温が25 度以下(10月下旬~11月中旬)になって被覆を開始します。

※収穫時には一時的にビニールを開けます - 4月下旬~5月上旬頃(開花終期まで被覆)にビニールを除去します

- 最高気温が25 度以下(10月下旬~11月中旬)になって被覆を開始します。

- 効 果

- 現場での実証結果を基に紹介します

- 果実品質の向上

みかんの「興津早生」の場合は、1月~2月まで樹上に成らして完熟させる。

デコポン「不知火」は4月まで樹上に成らすことで、通常樹と比べ明らかに糖度が高く、クエン酸含量が低くなりました - 春枝の伸張促進

ビニール被覆による春先の温度上昇で、一般の樹よりも新梢(春枝)の長さ・葉数・葉の大きさともに上回り、樹勢が旺盛となりました - 果形の向上(デコポンの場合デコの発生)

ビニール被覆による開花期の温度上昇で、一般の樹よりも初期肥大が優れるとともにデコが発生し果形指数が低くなりました。※果形指数=横径÷縦径×100

左の2 個が被覆樹、右が通常樹。明らかに果形が違います

- その 他

- 次年度の着果について

遅くまで樹に着果負担をかけることで、次年度の着花数の減少が見られましたが、収量に影響するほどではなく、むしろ無駄な着花(果)負担をかけず、樹勢の維持と大玉果生産につながると考えられます - 労力について

被覆初年度は、支柱づくり・ビニールの準備と手間がかかりますが、2 年目以降は果実一つ一つに袋やサンテをかけるよりも省力的だと思われます - 収穫期について

収穫を遅らせたほうがより高糖果が生産できると思いますが、樹冠内が高温になると果皮障害が増加するため、果実分析結果や気象条件を考慮して判断すべきと考えられます。

※通常は4月上旬頃までに収穫したほうが良いと思われます

- 次年度の着果について